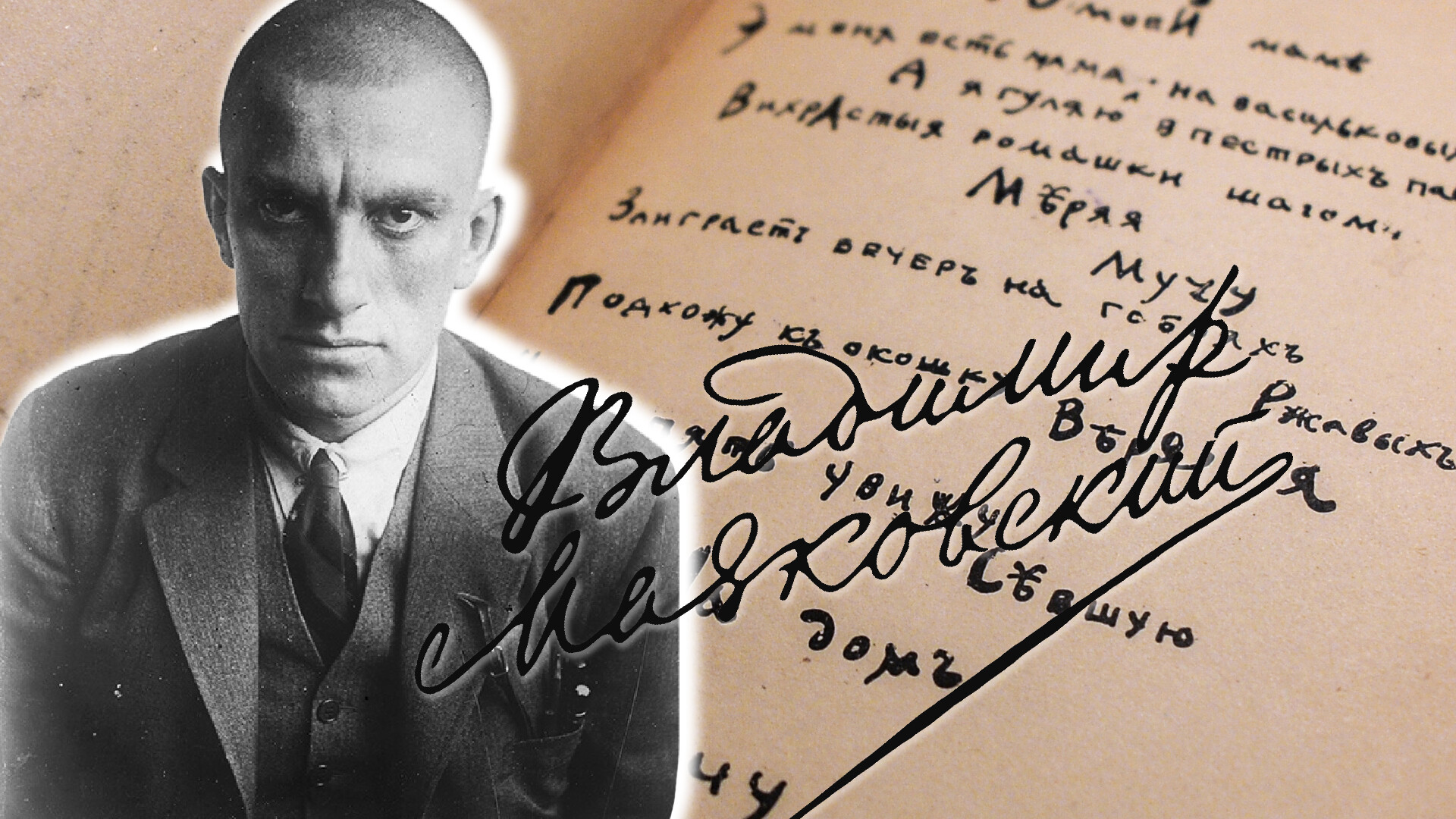

Come Vladimir Majakovskij ha rivoluzionato la poesia mondiale

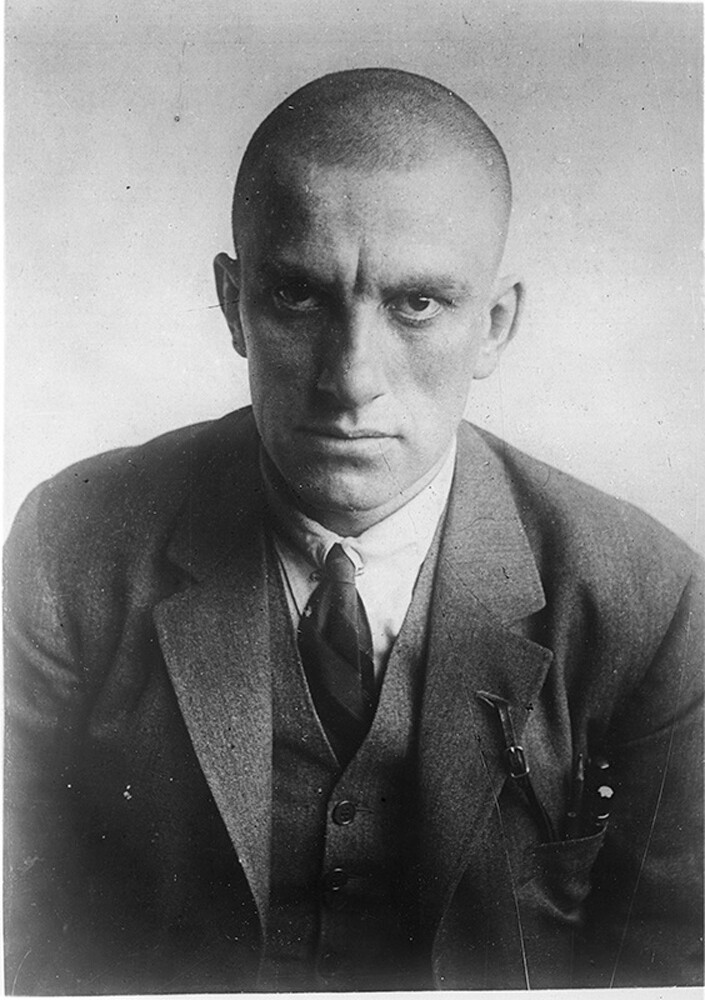

Vladimir Vladimirovich Majakovskij nacque il 19 luglio 1893 a Bagdati (oggi in Georgia). Morì suicida a Mosca il 14 aprile 1930

Russia Beyond (Evgenij Odinokov/Sputnik; Museo Statale di V.Majakovskij/russiainphoto.ru)“Intronando l’universo con la

possanza della mia voce,

cammino – bello,

ventiduenne”

Così Vladimir Majakovskij (1893-1930), uno dei più insoliti e originali poeti russi, si presentava al mondo nel 1914 con il suo poema “La nuvola in calzoni” (“Облако в штанах”; “Oblako v shtanakh”).

Era alto, dalle spalle larghe, subito riconoscibile tra la folla. “Camminava fra la gente come un Gulliver,” ricordava lo scrittore Kornej Chukovskij. Declamava con voce assordante le sue poesie con il loro ritmo incisivo e spezzato. Sembrava un uomo rude, ma era sensibile e vulnerabile.

La poesia come un’arma della Rivoluzione

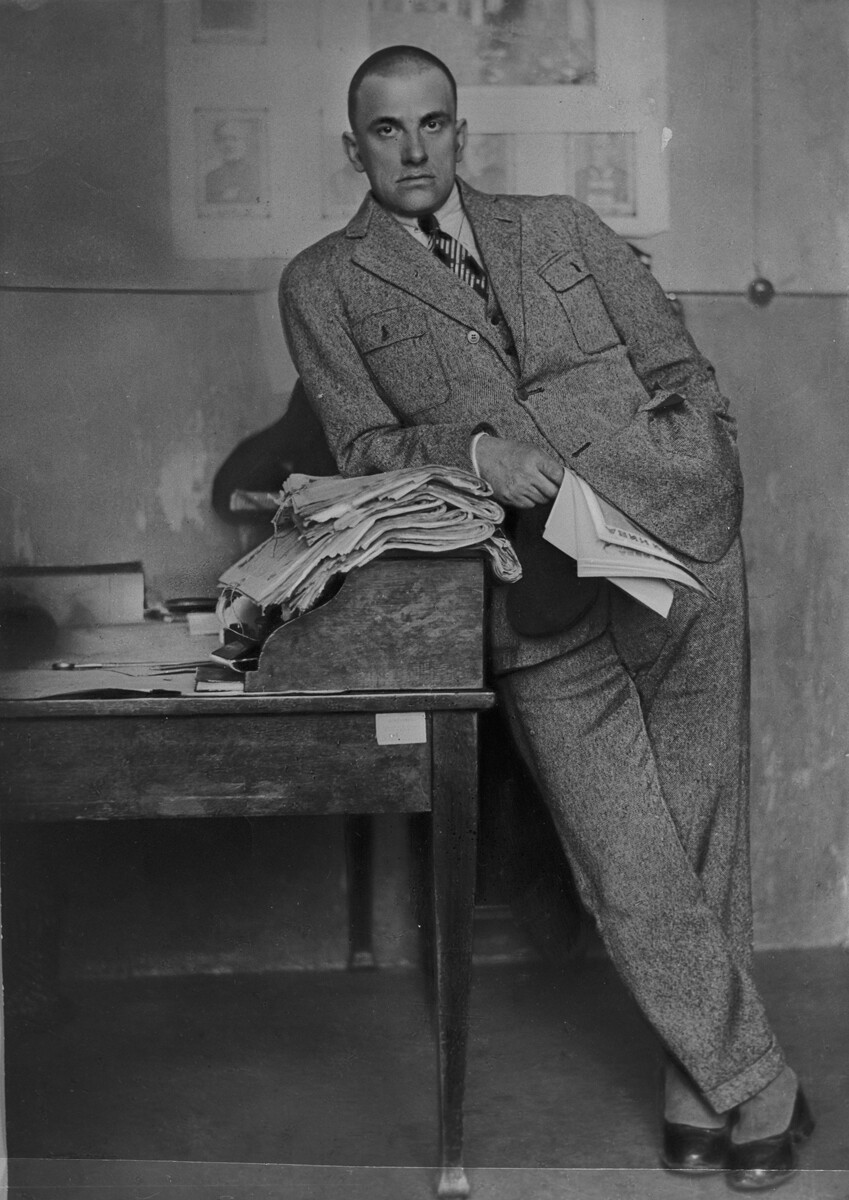

Vladimir Majakovskij nel 1924

Nikolaj Petrov/SputnikMajakovskij è considerato il più importante dei poeti proletari. Accolse la Rivoluzione con grande entusiasmo, visto che già nel 1908 aveva aderito ai bolscevichi e sosteneva le idee comuniste.

“Io, fognaiolo

e portacqua,

dalla rivoluzione

richiamato.” (“A tutta voce”, 1930; traduzione di Paolo Statuti)

Majakorvskij esordì nel 1912, aderendo a un gruppo di poeti futuristi. Nel loro manifesto, intitolato “Schiaffo al gusto del pubblico”, i giovani poeti esortavano a “buttar giù dal piroscafo della modernità” Pushkin, Dostoevskij, Tolstoj e altri autori classici.

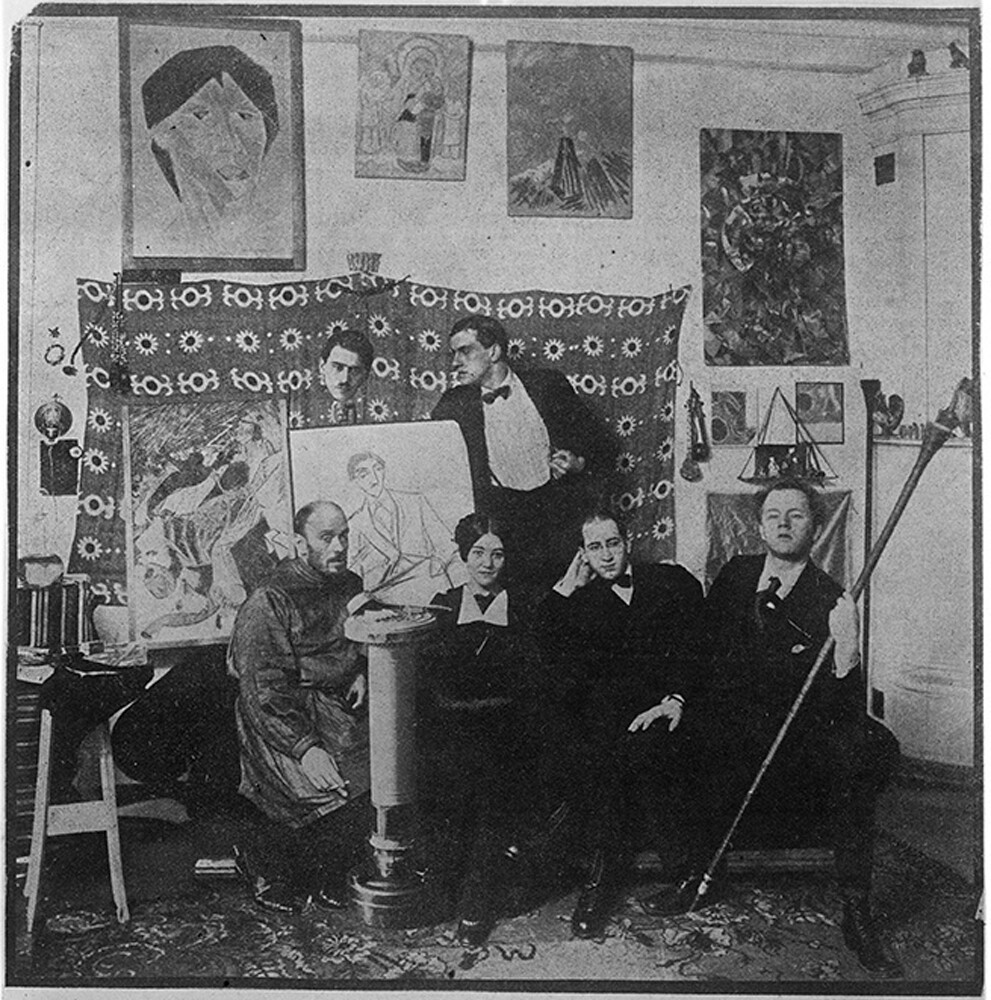

Vladimir Majakovskij e amici nello studio dell’artista d’avanguardia Nikolaj Kulbin

Museo Statale di Majakovskij/russiainphoto.ruMajakovskij esorta a rinunciare al “vecchio” linguaggio e ai “vecchi” mezzi espressivi, contrappone le sue poesie innovative alle rime “laccate, da salotto”. Gli sembra ridicolo proporre ai minatori di Donetsk la “lorgnette disincantata” di Pushkin e sfilare con le bandiere il 1º maggio, recitando, sempre di Pushkin, “Quel sant’uomo di mio zio!” (citazione dall’“Eugenio Onegin”).

Al posto della “cantilena” della vecchia poesia, il poeta propone un “grido”; la “ninnananna” cede il posto al “rullo del tamburo”. Per Majakovskij le parole sono un’arma, un suo strumento di propaganda: “le mie pagine-plotoni”, “delle rime le lance acuminate”. (“A tutta voce”, traduzione di Paolo Statuti)

Il nuovo linguaggio

Majakovskij recita le sue poesie in pubblico, e non nei salotti della bohème, bensì di fronte a un pubblico vasto, spesso composto da studenti e semplici operai.

“Quello di Majakovskij è un modo di parlare in pubblico ad alta voce. Il suo habitat naturale è la tribuna, il palcoscenico, la piazza. Al tempo stesso, è un modo di parlare confidenziale, e proprio questa combinazione della confidenza e dell’essere pubblico rende il linguaggio di Majakovskij specifico e originale”, scrive Grigorij Vinokur, uno dei primi seri studiosi dell’eredità poetica di Majakovskij, nel suo libro “Majakovskij, l’innovatore del linguaggio”.

Una delle più note poesie di Majakovskij, “Ma voi potreste” (1913) è una sfida alla società. Il personaggio lirico del poeta si impone con prepotenza e provoca il pubblico, usando un’iperbole:

“– Ma voi

potreste

eseguire un notturno

su un flauto di grondaie?”

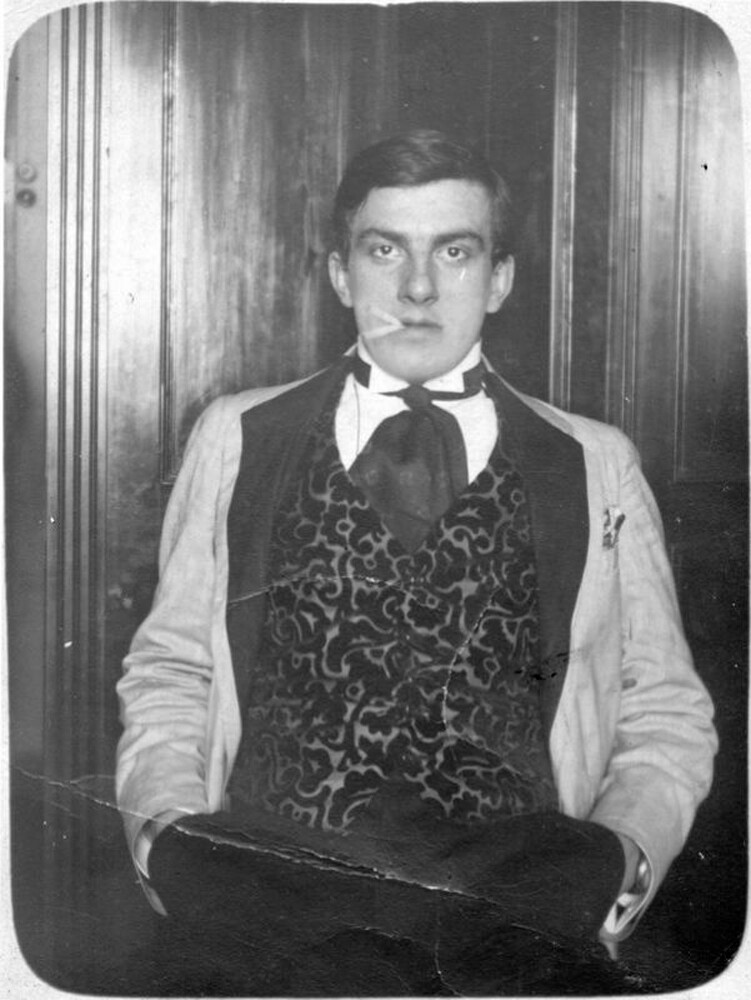

Vladimir Majakovskij nel 1914

Museo Statale di Majakovskij/russiainphoto.ru“La rivoluzione spinse nella strada il goffo dialetto dei milioni, il gergo delle periferie cominciò a fluire nei viali centrali”, scrive Majakovskij nel suo articolo “Come fare i versi?” (1926), precisando che con questi nuovi milioni di persone bisogna usare la loro lingua. Lo sgarbo viene mescolato a connotati neutrali: “La poesia è una cosa iperdisgustosa” (“Giubileo”, 1924). Non solo usa il gergo, ma inventa anche delle parole nuove.

Rivoluzione della forma

La nuova poesia non si inquadrava non solo nel vecchio linguaggio, ma neanche nel metro della poesia classica. Sin dall’inizio a Majakovskij piacevano versi brevi, come spezzati, e furono loro a denotare la sua originalità.

Trascurando i canoni della poesia, egli tratta la forma con estrema disinvoltura. Negli anni Venti compare la sua singolare grafica delle poesie costruite “a scala”.

“Scritta una poesia da pubblicare, occorre prendere in considerazione come sarà percepita in versione stampata, proprio stampata”, spiegava il poeta. Infatti, ogni riga suggerisce al lettore l’intonazione dell’autore con le pause e le cose da enfatizzare. Majakovskij scavalca anche le regole della sintassi. “La nostra solita punteggiatura con punti, virgole, punti interrogativi ed esclamativi, è troppo povera e poco espressiva”, dichiara il poeta.

Da sinistra a destra: Boris Pasternak, Sergej Eizenshtejn, Olga Tretjakova, Lilja Brik e Vladimir Majakovskij

Yurij Levyant/SputnikTalvolta succede che l’usuale nesso grammaticale tra i singoli frammenti dei suoi versi sia semplicemente assente; i frammenti risultano connessi soltanto dal significato, semanticamente, osserva Grigorij Vinokur.

Majakovskij frequentò una scuola artistica, per cui l’elemento visivo dell’arte per lui ha sempre avuto una grande importanza. Subì anche una grande influenza di David Burljuk (1882-1967), poeta e pittore, uno dei fondatori del futurismo russo e del cubofuturismo in pittura.

Novità dei temi

I temi delle poesie di Majakovskij erano la Rivoluzione, la Guerra civile, il comunismo. Fu il primo poeta a impegnarsi nell’agitazione politica, lavorando per la ROSTA, agenzia delle comunicazioni, per la quale creò una serie di manifesti con slogan satirici rimati. Per il primo anniversario della Rivoluzione scrisse la pièce “Mistero buffo”, che fu messa in scena dal regista Vsevolod Mejerkhold con scenografie di Kazimir Malevich.

Vladimir Majakovskij nel 1924

Museo Statale di Majakovskij/russiainphoto.ruLEGGI ANCHE: Teatro e propaganda, quel “Mistero buffo” sulla prima vittima della censura sovietica

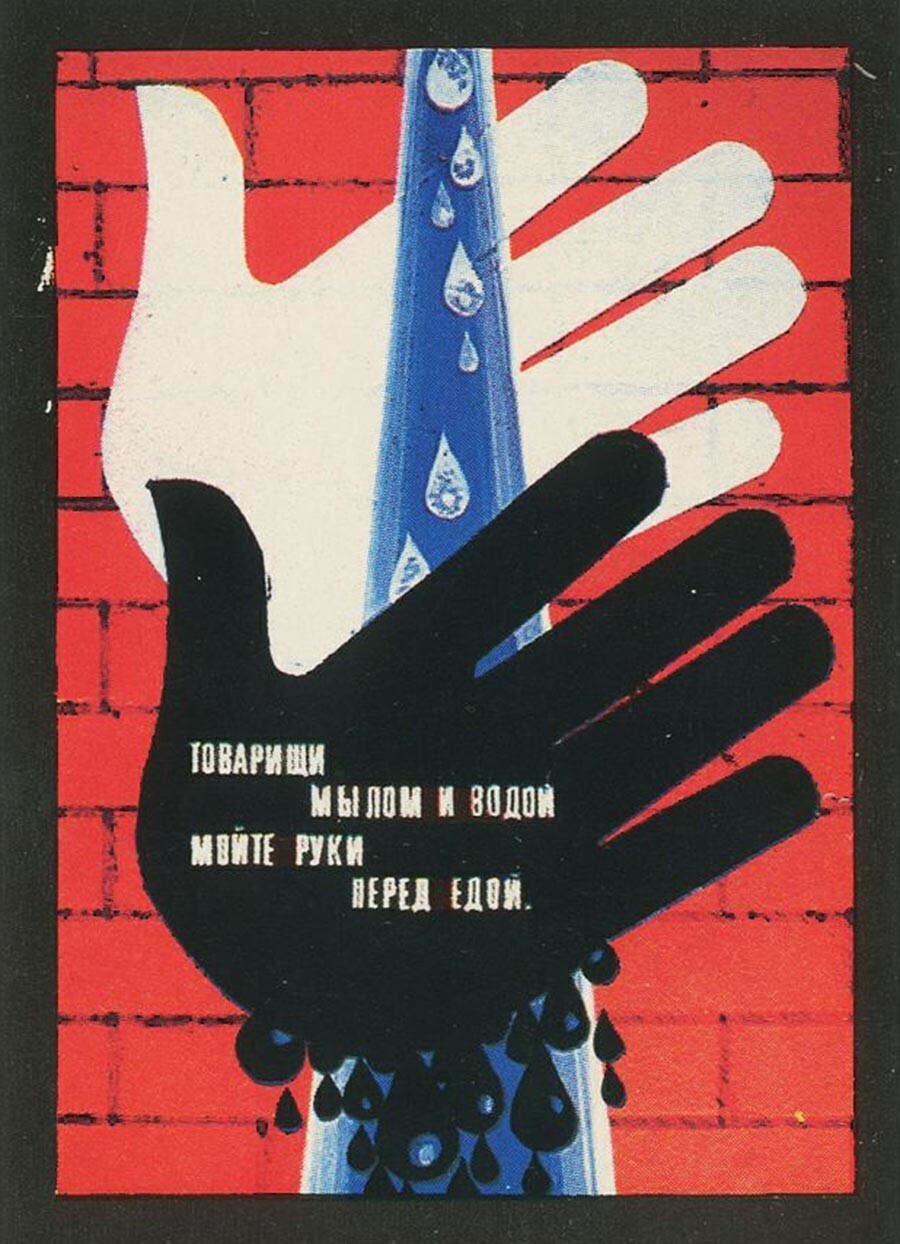

I membri della nuova società dovevano anche essere educati, pertanto Majakovskij non disdegnava neanche i temi “bassi”, fino ad allora impensabili, come, ad esempio, l’igiene personale:

“Compagni,

sapone e acqua

dovete usare

prima di mangiare”

Majakovskij scrisse anche diverse poesie per ragazzi. La più celebre di queste, “Cos’è il bene e cos’è il male?”, diventò una specie di vademecum dei bambini della società comunista.

Manifesto con parole di Majakovskij per sensibilizzare all’igiene delle mani

Dominio pubblicoIl senso civico e il patriottismo con Majakovskij raggiungono nuovi livelli. In questo senso è emblematica la poesia del 1929 “Versi sul passaporto sovietico”:

“Io

lo traggo

dalle larghe brache,

duplicato

d’un peso inestimabile.

Leggete,

invidiate,

io

sono cittadino

dell’Unione Sovietica” (Traduzione di Angelo Maria Ripellino)

LEGGI ANCHE: Perché la musa di Majakovskij è stata ritenuta una strega avida e la responsabile del suo suicidio?

Cari lettori,

a causa delle attuali circostanze, c’è il rischio che il nostro sito internet e i nostri account sui social network vengano limitati o bloccati. Perciò, se volete continuare a seguirci, vi invitiamo a:

- Iscrivervi al nostro canale Telegram

- Iscrivervi alla nostra newsletter settimanale inserendo la vostra mail qui

- Andare sul nostro sito internet e attivare le notifiche push quando il sistema lo richiede

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale

Iscriviti

alla nostra newsletter!

Ricevi il meglio delle nostre storie ogni settimana direttamente sulla tua email