La vita nel gulag: sette citazioni dai “Racconti di Kolyma”

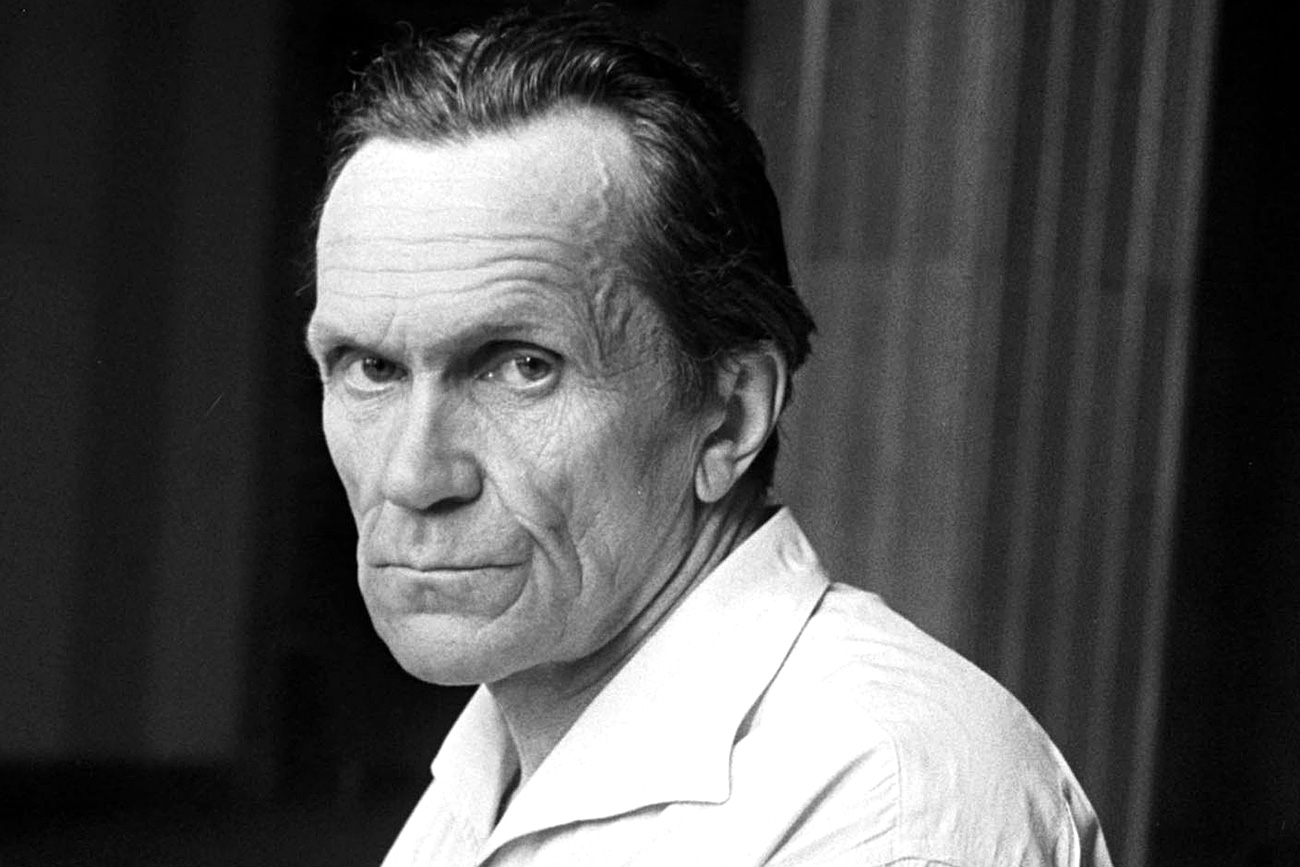

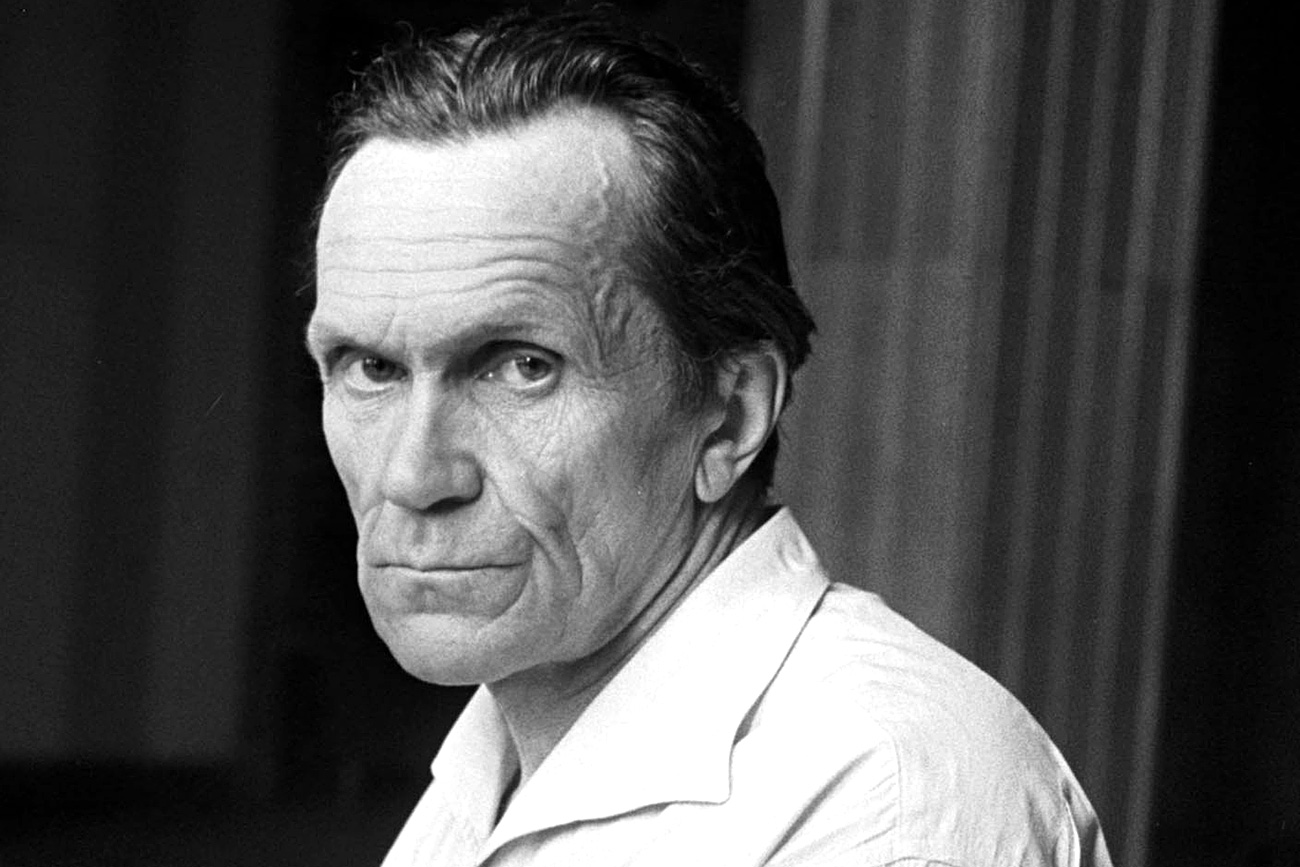

Varlam Shalamov. Fonte: A.Less/TASS

Varlam Shalamov. Fonte: A.Less/TASS

Varlam Shalamov (1907-1982), autore dei “Racconti di Kolyma” (o “Racconti della Kolyma”, a seconda della traduzione italiana, ndr), sembra quasi aver profetizzato la nascita dei blogger. Scrisse infatti: “Inizieranno a far sentire la loro voce persone che svolgono differenti lavori e hanno talento per la scrittura, e non più solo gli scrittori di professione”.

Pensava che credibilità e affidabilità sarebbero diventate le vere fonti di forza della letteratura del futuro. È per questo che i suoi racconti sono pieni di osservazioni imparziali sui suoi giorni nel lager. Sono storie chiare e concise nel loro valore documentale dell’esperienza del gulag sovietico, e sono più efficaci e strazianti di qualsivoglia romanzo.

1. Da “I carpentieri”

Ma il freddo non si attenuava, e Potashnikov capiva che non avrebbe potuto resistere ancora a lungo. La colazione gli bastava per un’ora di lavoro al massimo, poi arrivava la stanchezza. Il gelo gli trapassava il corpo fino alle ossa – e quel modo di dire popolare non era per niente una metafora. Non gli restava che muovere l’attrezzo di lavoro e saltellare da un piede all’altro per non congelare, fino all’ora di pranzo. Il pasto era caldo: la brodosa jushka e due cucchiate di pappa, la kasha. Non lo rimetteva in forze, ma almeno lo scaldava un po’. E di nuovo aveva le forze per non più di un’ora di lavoro, dopo di che Potashnikov desiderava solo riscaldarsi, o sdraiarsi sulle pietre appuntite e ghiacciate e lì morire. La giornata in qualche modo finiva e dopo la cena, dopo aver bevuto l’acqua calda con il pane (nessuno mangiava il pane insieme alla zuppa in mensa; lo portavano tutti nella baracca), Potashnikov andava a dormire.

Lui dormiva, naturalmente, su uno dei tavolacci in alto: perché sotto faceva freddo come in una cantina ghiacciata. E quelli che avevano il posto in basso passavano metà della notte vicino alla stufa, abbracciandola a turno, quando ormai era tiepida. Non c’era mai abbastanza legna, perché procurarsela significava fare quattro chilometri dopo il lavoro, e tutti cercavano di sottrarsi a questo compito ingrato.In alto era più caldo, ma anche lì tutti dormivano vestiti, negli stessi abiti da lavoro indossati di giorno: berretti, giacconi, casacche, pantaloni imbottiti. Sì, sopra faceva più caldo, ma ciononostante i capelli potevano incollarsi al cuscino per il gelo.

Potashnikov sentiva le sue forze scemare giorno dopo giorno. Un trentenne come lui, ormai faceva fatica a salire sui tavolacci in alto e a ridiscenderne. Il suo vicino era morto ieri, era morto così, non si era più svegliato, e nessuno si era preoccupato di sapere di che cosa fosse morto, come se la causa potesse essere una sola, ben nota a tutti.

2. Da “Di notte”

“Sei un medico, o cosa?”, chiese Bagretsov, succhiandosi il sangue dal dito ferito.

Glebov tacque. Il tempo in cui era stato un medico gli sembrava così lontano. Ma c’era poi stato davvero quel tempo? Troppo spesso quel mondo al di là dai mari e dai monti gli sembrava un sogno, un’invenzione. Di reale c’era il momento presente, l’ora, e il giorno, dalla sveglia alla ritirata. Oltre non guardava, e non trovava in sé le forze di guardare. Come tutti gli altri.

Quello di Dneprovskij è uno dei pochi lager ancora visibili del complesso di gulag della Kolyma. Dal 1941 al 1955 qui fu attiva una miniera a cielo aperto di stagno dove lavoravano prigionieri comuni, “criminali pericolosi” ed ex prigionieri di guerra sovietici. Fonte: Emil Gataullin

Quello di Dneprovskij è uno dei pochi lager ancora visibili del complesso di gulag della Kolyma. Dal 1941 al 1955 qui fu attiva una miniera a cielo aperto di stagno dove lavoravano prigionieri comuni, “criminali pericolosi” ed ex prigionieri di guerra sovietici. Fonte: Emil Gataullin

Ignorava il passato delle persone che lo circondavano, e non gli interessava. Del resto, se un domani Bagretsov gli avesse detto di essere dottore in filosofia o maresciallo dell’aviazione, Glebov gli avrebbe creduto senza problemi. E lui? Era mai stato un medico? Ormai aveva perso non solo l’abitudine della diagnosi, ma anche quella dell’osservazione. Aveva visto Bagretsov succhiarsi il sangue dal dito sporco, ma non gli aveva detto niente. La cosa aveva in qualche modo sfiorato la sua coscienza, ma non aveva potuto trovare in sé la volontà di rispondere, e neanche l’aveva cercata.

3. Da “Il silenzio”

Avevamo cercato di lavorare, ma le nostre vite erano troppo lontane da tutto quello che poteva essere espresso in cifre, in carriole, in percentuali dell’obiettivo di piano. Quelle cifre erano un oltraggio. Ma dopo quella mangiata notturna, per un istante, ci erano tornate le forze.

E capii che quel pranzo notturno aveva dato al settario la forza di suicidarsi. Era proprio quella porzione di kasha che gli mancava per decidersi a morire. Ci sono momenti in cui l’uomo deve affrettarsi, per non perdere la volontà di morire.Come al solito, ci stringemmo attorno alla stufa. Ma quel giorno non c’era nessuno che cantasse gli inni. E, tutto sommato, ero ormai persino contento di quel silenzio.

La foto segnaletica di Varlam Shalamov scattata dall’Nkvd dopo il suo arresto nel 1937. Fonte: Foto d’archivio

La foto segnaletica di Varlam Shalamov scattata dall’Nkvd dopo il suo arresto nel 1937. Fonte: Foto d’archivio

4. Da “A razione secca”

Eravamo tutti stufi del vitto del campo. Ci veniva quasi da piangere, ogni volta che vedevamo trasportare nelle baracche, appesi a dei bastoni, i grandi bidoni di zinco pieni di brodaglia. Eravamo pronti a piangere dalla paura che la zuppa fosse troppo acquosa. E quando accadeva il miracolo ed era densa, quasi non ci potevamo credere e la sorbivamo più lentamente possibile. Ma anche dopo una minestra densa, nello stomaco riscaldato rimaneva un dolore sordo: soffrivamo la fame da troppo tempo. Tutti i sentimenti umani: l’amore, l’amicizia, l’invidia, l’altruismo, la compassione, la sete di gloria, l’onestà, avevano abbandonato il nostro corpo, insieme alla carne perduta durante il prolungato digiuno.

5. Da “A razione secca”

“Ecco”, disse Savelev, “Fantastichiamo un po’. Mettiamo di sopravvivere. Torneremmo sul continente e invecchieremmo alla svelta e diventeremmo dei vecchietti malaticci ai quali il cuore dà le fitte, i reumatismi non danno pace, il petto duole. Tutto quello che facciamo adesso, come stiamo vivendo gli anni della nostra giovinezza, le notti insonni, la fame, il lavoro massacrante, sono tutte cose che non potranno passare senza conseguenze, anche se dovessimo restare in vita. Ci ammaleremo in continuazione, senza sapere il motivo, passeremo il nostro tempo a lamentarci, vagando da un ambulatorio all’altro. Un lavoro al di sopra delle nostre forze ci ha causato delle ferite inguaribili, e tutta la nostra vita sarà una vita di dolore fisico e spirituale. Ma in mezzo a questi giorni orribili, ce ne saranno altri in cui respireremo bene, ci sentiremo quasi in salute, e le nostre sofferenze non ci tormenteranno. Questi giorni saranno pochi. Ma saranno tanti quanti i giorni in cui saremo riusciti a scansare il lavoro nel lager”.

Così appariva la regione di Kolyma circa cinquant’anni dopo la detenzione di Shalamov. Fonte: Emil Gataullin

Così appariva la regione di Kolyma circa cinquant’anni dopo la detenzione di Shalamov. Fonte: Emil Gataullin

6. Da “Disegni di bambini”

Finimmo di lavorare, accatastammo la legna e ci mettemmo ad aspettare le guardie. Con noi c’era un sodato di scorta, ma se ne stava al caldo all’interno dell’edificio amministrativo per il quale avevamo tagliato la legna. Quanto a rientrare, era previsto che lo facessimo tutti insieme in parata, solo dopo aver riunito i vari gruppi che ora erano divisi per il centro abitato.

Finito il lavoro, non andammo a riscaldarci dentro. Già da parecchio tempo avevamo notato un grosso mucchio di spazzatura vicino alla palizzata; una cosa che non potevamo trascurare. Entrambi i miei compagni iniziarono a frugare con perizia nel mucchio di rifiuti, togliendo uno dopo l’altro gli strati di ghiaccio. Dei pezzi di pane congelato, un mucchietto di polpette indurite dal gelo e un paio di calzini da uomo bucati furono il loro bottino. La cosa più preziosa erano naturalmente i calzini, e mi dispiacque non essere stato io a trovarli. Calzini, sciarpe, guanti, camicie, dei “liberi”, gli indumenti “civili”, erano di grande valore agli occhi di persone che per decenni indossavano solo vestiario da reclusi. I calzini potevano essere rammendati e scambiati con tabacco o pane.

7. Da “La Croce Rossa”

Le scelleratezze dei criminali nei lager sono innumerevoli. Gli sfortunati sgobboni che faticano tutto il giorno e ai quali i ladri rubano l’ultimo straccio, l’ultimo spicciolo, non hanno il coraggio di lamentarsi, perché si rendono conto che i ladri sono più potenti della direzione del campo. Il criminale prende a botte lo sgobbone e lo costringe a lavorare: decine di migliaia di persone sono state ammazzate a pugni e calci dai ladri. Centinaia di migliaia di persone, passate per la detenzione, sono state infettate dall’ideologia della malavita e hanno smesso di essere uomini. Qualcosa di criminale si è stabilito per sempre nella loro coscienza; i ladri e la loro morale hanno lasciato nell’anima di ognuno una traccia indelebile.

Sulle orme di Varlam Shalamov: la valle ghiacciata del fiume Mjakit. Fonte: Emil Gataullin

Sulle orme di Varlam Shalamov: la valle ghiacciata del fiume Mjakit. Fonte: Emil Gataullin

Il capo è rozzo e crudele, l’educatore bugiardo, il medico disonesto, ma tutto questo è nulla a paragone con la forza corruttiva dei criminali. I primi sono pur sempre uomini e ogni tanto qualcosa di umano affiora in loro. I malavitosi no. Non sono uomini.

L’influenza della loro morale sulla vita del campo è illimitata e globale. Il lager è una scuola di vita negativa, in tutto e per tutto, sotto ogni aspetto.

Nessuno ne trarrà mai qualcosa di positivo o di utile, né il detenuto stesso, né il suo superiore, né la sua guardia, né i testimoni involontari (ingegneri, geologi, medici); né i capi, né i sottoposti.

Ogni minuto della vita nel lager è un minuto avvelenato.

Copyright del testo originale russo: © Irina (Iraida) Pavlovna Sirotinskaja, 1980

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale

Iscriviti

alla nostra newsletter!

Ricevi il meglio delle nostre storie ogni settimana direttamente sulla tua email