Quando la Russia liberò i Balcani

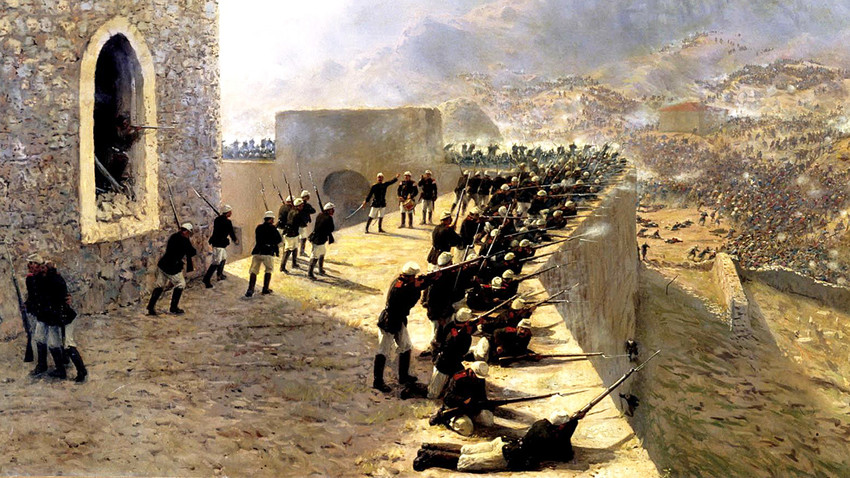

La difesa della fortezza di Bayazet ritratta dal pittore russo Lev Lagorio

Museo storico militare centrale di Artiglieria e Ingegneria di San Pietroburgo“Migliaia di cristiani stanno venendo sterminati, sradicati e cancellati dalla faccia della Terra. Le sorelle vengono disonorate di fronte ai loro fratelli moribondi, i bambini vengono gettati a terra e infilzati da una baionetta davanti agli occhi delle loro madri; i villaggi vengono distrutti, le chiese ridotte in frantumi”. Fu questa la reazione di Fyodor Dostoevskij alla brutale repressione dei turchi contro la rivolta bulgara nell'aprile del 1876.

I martiri bulgari, di Konstantin Makovsky (1877)

Museo delle Arti Nazionali della BielorussiaAlla fine del XIX secolo, l’Impero ottomano non era che l’ombra di ciò che restava del suo antico potere e della sua gloria. Sebbene non fossero ancora ufficialmente riconosciuti in tutto il mondo, gli stati vassalli di Romania, Serbia e Montenegro erano già de facto indipendenti dai sultani. I Bulgari, invece, furono meno fortunati: vivendo nelle immediate vicinanze della Sublime Porta (così come veniva indicata Istanbul), non riuscirono a far risorgere il loro Stato, e tutti i tentativi di liberazione furono repressi in modo sanguinario e violento.

Il massacro di Batak, Antoni Piotrovskij (1889)

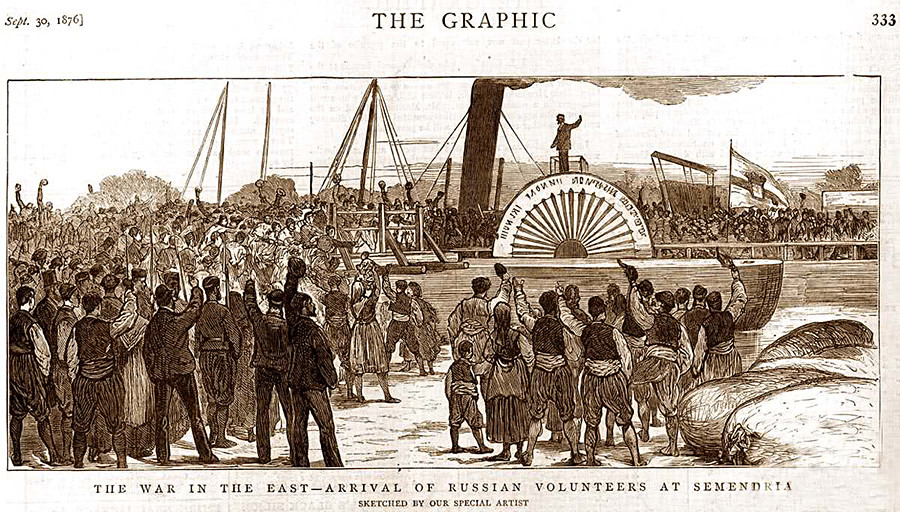

Dominio pubblicoLa crudeltà nei confronti dei bulgari provocò un'ondata di indignazione in tutto il mondo, anche nell'Impero russo. Quando, nell'ottobre 1876, Serbia e Montenegro dichiararono guerra all'Impero ottomano, più di 5.000 volontari russi partirono per combattere i turchi. “Tutti partirono per la guerra, dove il sangue russo venne versato insieme al sangue dei fratelli serbi: i contadini, i proprietari terrieri, i soldati in pensione…”, scrisse un anonimo contemporaneo di quei fatti (S. Kochukov. “Un soldato russo nella crisi dei Balcani nella metà degli anni Settanta del XIX secolo”. Saratov, 2011). La guerra, però, si concluse con la sconfitta degli alleati.

L'arrivo dei volontari russi a Smederevo, Serbia, 30 settembre 1876

Dominio pubblicoL'anno successivo la Russia dichiarò ufficialmente guerra ai turchi. La forza motrice per l’inizio del conflitto non fu il governo, bensì il popolo, che obbligò letteralmente lo zar Alessandro II a rispettare il proprio dovere morale verso i fratelli dei Balcani. "Alla guerra! Siamo più forti di tutti!", esortava lo stesso Dostoevskij.

Un distaccamento dei Cosacchi del Don davanti alla residenza dell'imperatore a Ploiești, Romania

Foto d'archivioIl 24 aprile 1877, l’esercito russo composto da 200.000 uomini, insieme a sei unità di volontari bulgari, entrò nella Romania alleata con l'obiettivo di attraversare il Danubio per entrare nella Bulgaria ottomana. "Strappare la Bulgaria dalle braccia dei turchi, che hanno commesso tante atrocità in questo Paese", così veniva formulato l'obiettivo di guerra nei documenti ufficiali dello Stato Maggiore russo (“La guerra russo-turca: il punto di vista russo e bulgaro. 1877-1878. Raccolta di memorie”. Mosca, 2017).

L'esercito russo attraversa il Danubio, 15 giugno 1877, di Nikolaj Dmitriev-Orenburgskij

Museo storico militare di Artiglieria e IngegneriaIl primo periodo del conflitto si rivelò positivo per l’esercito russo: le truppe dello zar si impadronirono rapidamente della fortezza strategicamente importante di Nikopol e raggiunsero il vitale passo di Shipka, attraverso la catena montuosa dei Balcani, che di fatto aprì una via diretta verso Costantinopoli (Istanbul).

La presa della fortezza di Nikopol, 4 luglio 1877, Nikolaj Dmitriev-Orenburgskij

Museo storico militare di Artiglieria e IngegneriaMa le forze russe non erano abbastanza forti per un'offensiva decisiva sulla capitale. E ad attenderle vi era una spiacevole sorpresa: un esercito turco composto da 20.000 uomini, sotto il comando di Osman Pasha, occupò inaspettatamente la città di Plevna (oggi Pleven), impedendo l'avanzata russa e minacciando l'attraversamento del Danubio. “Se i turchi avessero maggior libertà di movimento, il nostro esercito, nella migliore delle ipotesi, verrebbe scacciato dal fiume e, nella peggiore delle ipotesi, ci affogherebbe", scriveva il famoso artista di guerra Vasily Vereshchagin, che partecipò alla campagna.

La cattura di Grivitsa (1885), Nikolaj Dmitriev-Orenburgskij

Museo storico militare di Artiglieria e IngegneriaLeggi anche: I quindici più famosi e terribili dipinti russi sulla guerra

I combattimenti si tennero non solo nei Balcani, ma anche nel Caucaso. L'episodio più eroico di quel conflitto fu la difesa della fortezza di Bayazet (oggi Dogubeyazıt, in Turchia) da parte di una piccola guarnigione russa di 1.500 uomini. Per 23 giorni respinse gli attacchi di 20.000 nemici, prima di ottenere i rinforzi.

La difesa della fortezza di Bayazet, Lev Lagorio

Museo storico militare di Artiglieria e IngegneriaIl mese di agosto 1877, quando i turchi tentarono di riprendere l'iniziativa, si rivelò un vero e proprio test per l'esercito russo. L'esercito turco composto da 40.000 uomini attaccò il passo di Shipka, difeso da un distaccamento russo-bulgaro di appena 7.000 uomini. I difensori riuscirono a respingere l’assalto, anche se costò loro 2.500 vittime (6.000 per i nemici).

La battaglia del passo di Shipka, agosto 1877

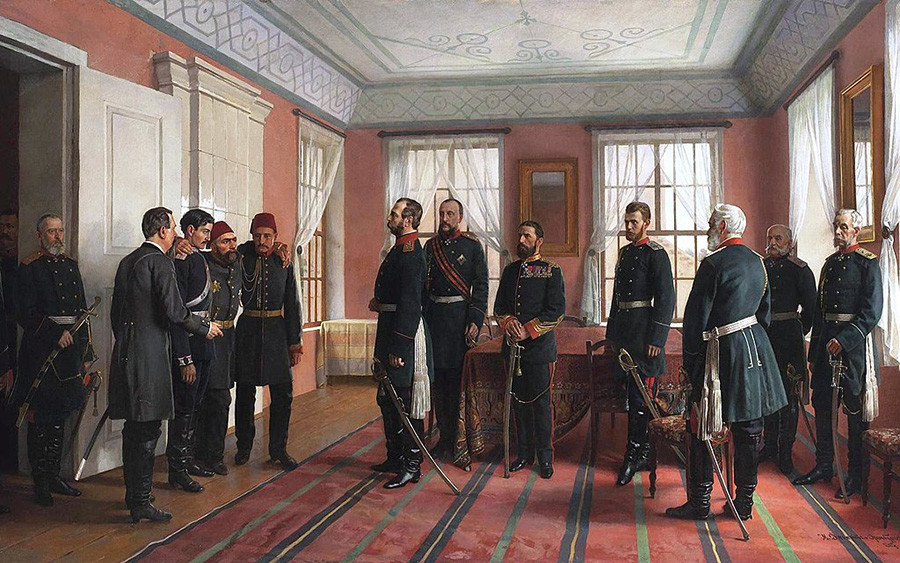

Museo storico militare di Artiglieria e IngegneriaL'elemento chiave dello scontro russo-turco rimase Plevna. La città ottomana, sopravvissuta a diversi assalti sanguinosi, resistette fino all'inizio dell'inverno, fino a quando le truppe russe tagliarono la strada di Sofia che riforniva la guarnigione. Il 10 dicembre, Osman Pasha capitolò dopo un fallito tentativo di evasione.

Osman Pasha al cospetto dello zar Alessandro II a Plevna (1898), Nikolaj Dmitriev-Orenburgskij

Museo storico militare di Artiglieria e IngegneriaAvendo finalmente preso Plevna, il comando russo, anziché lasciar passare l’inverno, lanciò inaspettatamente una grande offensiva su tutti i fronti. La decisione fu motivata dalla schiacciante superiorità numerica degli alleati: 554.000 russi e 47.000 truppe rumene contro 183.000 turchi. Inoltre, dopo la caduta di Plevna, la Serbia tornò in guerra.

Il principe Aleksandr Aleksandrovich con un gruppo di cosacchi dopo la cattura di Plevna

Dominio pubblicoDurante l’offensiva, i turchi vennero sconfitti a Philippopolis (oggi Plovdid, Bulgaria) e abbandonarono Adrianopoli (Edirne, Turchia) senza combattere. Fu così che le truppe russe si avvicinarono a Costantinopoli. Fu allora che la Gran Bretagna intervenne nel conflitto, dichiarando inaccettabile l'occupazione (anche se temporanea) della capitale ottomana. Il 13 febbraio 1878 una squadra comandata dall'ammiraglio Hornby, composta da sei corazzate e una fregata, salpò per i Dardanelli e si ancorò al mare di Marmara.

La difesa turca sul Bosforo

Dominio pubblicoLa Russia, che non era pronta per una guerra vera e propria con gli inglesi, si riappacificò con i turchi il 3 marzo 1878, nel villaggio di San Stefano. In virtù del trattato, l’Impero ottomano avrebbe dovuto cedere parte dei suoi territori nel Caucaso e nei Balcani alla Russia, concedendo l’indipendenza a Romania, Serbia e Montenegro, così come l’autonomia a Bosnia ed Erzegovina. Ma la principale condizione per la pace era la ricostituzione dello Stato bulgaro, che comprendeva vasti territori dal Mar Nero fino all’Egeo. Per i primi anni della sua nuova esistenza, la Bulgaria sarebbe stata sotto il diretto controllo russo.

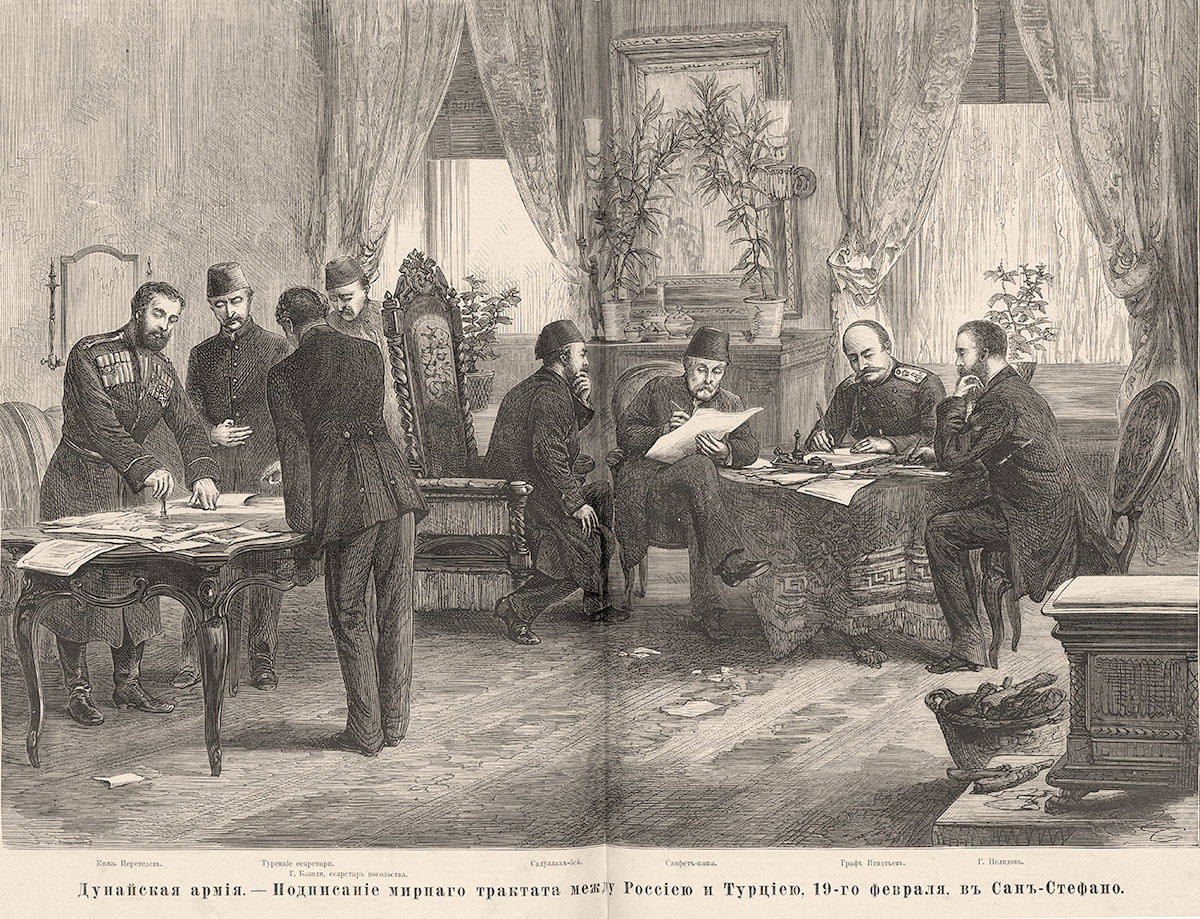

La firma del Trattato di San Stefano

Dominio pubblicoLe potenze europee rimasero scioccate dalla ritrovata egemonia della Russia sui Balcani. Mosca aveva un nuovo accesso al Mediterraneo attraverso il suo satellite bulgaro. In breve tempo si formò una coalizione anti-russa di ispirazione britannica, in risposta alla quale l'ambasciatore russo a Costantinopoli Nikolai Ignatyev disse: "L'Europa ci ha semplicemente permesso di combattere i turchi e di versare sangue e tesori russi, ma non di trarre alcun beneficio a nostra discrezione, né per noi stessi né per i nostri correligionari". (“La guerra russo-turca: il punto di vista russo e bulgaro. 1877-1878. Raccolta di memorie”. Mosca, 2017).

La firma del Trattato di San Stefano

Dominio pubblicoDi fronte alla minaccia di una guerra contro l'Europa unita, la Russia fu costretta a rivedere i termini del Trattato di San Stefano in occasione di un congresso internazionale a Berlino, tenutosi prima del 1878. L'indipendenza di Romania, Serbia e Montenegro fu riaffermata, anche se le loro rivendicazioni territoriali furono fortemente ridotte. E invece dell'autonomia, la Bosnia ed Erzegovina fu posta sotto l'occupazione "temporanea" dell'Austro-Ungheria. Meno di 20 anni dopo, la regione passò ufficialmente a Vienna.

Congresso di Berlino, 13 luglio 1878, di Anton von Werner

Museo online di LebendigesL'idea di una Grande Bulgaria non si concretizzò. Venne invece istituito un principato vassallo - incentrato su Sofia e molto ridotto nell'area - e la provincia autonoma ottomana della Rumelia orientale, privando così la Russia dell'accesso al Mediterraneo. Come ricompensa per aver contribuito alla revisione del Trattato di San Stefano, la Sublime Porta consegnò Cipro agli inglesi.

Per utilizzare i materiali di Russia Beyond è obbligatorio indicare il link al pezzo originale

Iscriviti

alla nostra newsletter!

Ricevi il meglio delle nostre storie ogni settimana direttamente sulla tua email